ROUGE.

Notre voyage commence sur la Place Rouge. On le sait, l’adjectif russe krasnej – rouge, signifie également beau ; la Place Rouge est donc aussi la Belle Place, et en ce premier jour passé à Moscou, il me semble que ce que j’associais d’ordinaire au rouge russe, les œillets rouges, par exemple, ou l’Armée Rouge, disparaît de plus en plus derrière le beau, une surface lisse, une modernité affable, dans le centre du moins, là où les touristes sont à l’œuvre.

© Marion Poschmann

Je suis venue une première fois à Moscou il y a trente ans. Il n’y avait pas de publicité, pas de cafés, les rues étaient pleines d’ornières, et les miliciens postés à tous les coins de rues rendaient l’atmosphère menaçante. Aujourd’hui, on peut se faire photographier avec « Lénine » et « Staline » dans leurs costumes clairs devant le Kremlin, les routes sont parfaitement asphaltées, et cette voie rouge qui s’y dessine est une nouvelle piste cyclable, aménagée l’an dernier.

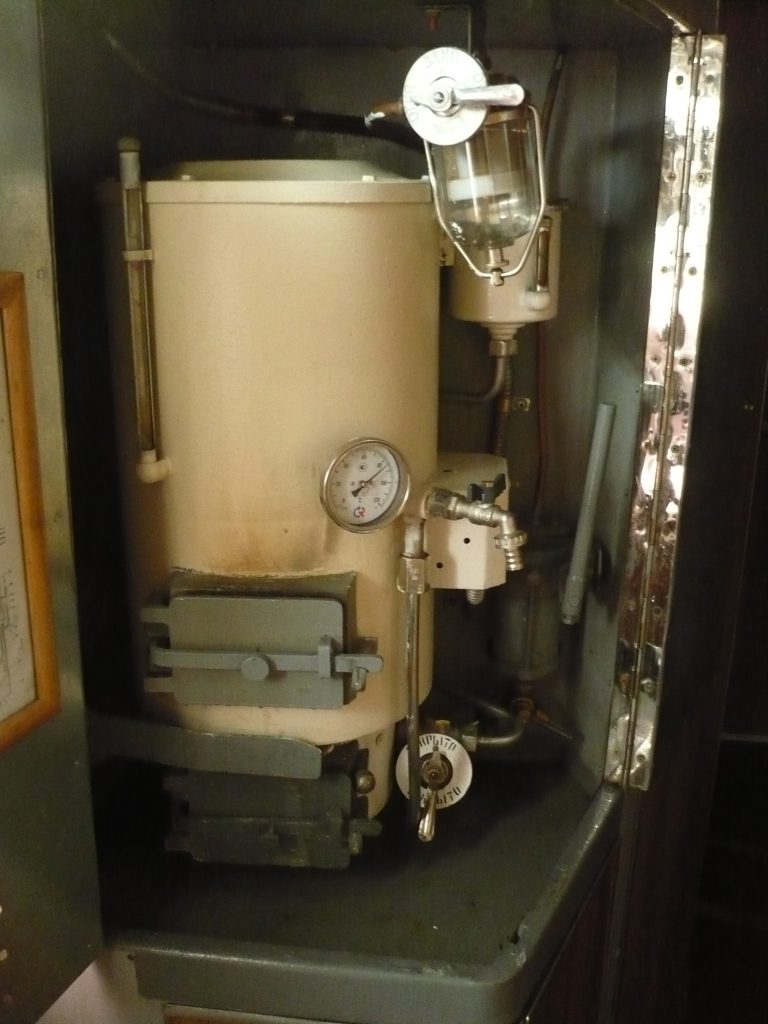

Il y a trente ans, j’étais venue ici avec l’école, une destination plutôt inhabituelle à l’époque pour des classes ouest-allemandes. Je suis allée voir le mausolée de Lénine, j’ai acheté au GUM un sac à dos russe en lin qui sent aujourd’hui encore l’imperméabilisant, et un petit samovar électrique. Il n’y a plus de samovars au GUM aujourd’hui, on achète d’onéreuses machines à café électriques.

C’est long, trente ans, et d’autres endroits dans le monde ont bien changé durant cette période, me dis-je pour m’empêcher d’avoir un regard trop nostalgique, un regret absurde de ce qui était pour moi le plus intéressant, le plus marquant : les larges avenues étrangement désertes, le vide sidérant dans les magasins, les rares articles apparemment si authentiques, qui respiraient l’Histoire. Ce vide n’existe plus à Moscou, tout comme il n’existe plus à Berlin, où on est en train de construire sur les derniers terrains vagues, de lisser au mastic les derniers impacts de balles.

Lors de ce voyage de classe à Moscou, notre car était passé un soir devant une gigantesque piscine en plein air, au cœur de la ville. Éclairée par des projecteurs, on pouvait venir y nager jusque tard dans la nuit. À l’emplacement de cette piscine se tenait autrefois la cathédrale du Christ-Sauveur, la plus importante église de la ville. Elle a été détruite en 1931 pour laisser la place à un immeuble stalinien trois fois plus haut que l’église. Mais l’immeuble n’a jamais été construit, et on a finalement rempli d’eau les fondations. Pendant soixante-dix ans, elle a servi de terrain de sport et de lieu de détente à la population active, tandis que l’église a disparu dans la clandestinité, les intellectuels et les opposants découvrant leurs affinités avec la spiritualité et la religion orthodoxe. Certains écrivains underground de ma connaissance respectaient ainsi strictement le jeûne avant Pâques, c’était leur manière de résister.

Station de métro Maïakovskaïa, © Marion Poschmann

Église de l’Adoration, © Marion Poschmann

La cathédrale du Christ-Sauveur a été reconstruite entre 1995 et 2000. Sa messe de Pâques est retransmise chaque année à la télévision. À la place des anciennes fondations, là où on avait logé le bassin de la piscine, se trouve à présent une église souterraine, l’église de l’Adoration, baignée d’une lumière rouge. Celle-ci vient de l’inscription « Christos voskresje » – « Christ est ressuscité », et remplit l’espace autrefois rempli d’eau. Un des monastères du mont Athos a fait don d’une icône à l’église de l’Adoration : Saint Nicolas le Thaumaturge verse des larmes rouge sang sur les soixante-dix ans d’existence de la piscine Moskva.

La visite du Kremlin est elle aussi placée sous le signe des églises : la cathédrale de la Dormition, dans laquelle furent couronnés les tsars, la cathédrale de l’Archange Saint-Michel, où ils furent inhumés, la cathédrale de l’Annonciation, qui contient de prestigieuses icônes, notamment d’Andrei Rubliov, l’église de la Déposition de la robe de la vierge, qui était un musée à l’époque soviétique et est redevenue une église. En de nombreux endroits, le rouge soviétique semble être redevenu le rouge russe ancien, celui des joues paysannes, des motifs et costumes traditionnels, un rouge qui appelle littéralement le vert, sa couleur complémentaire.

Les plantations du Kremlin, l’aspect beau du rouge, pour ainsi dire, m’intéressent au-delà du point de vue botanique : quelles plantes côtoient le centre du pouvoir ? Poutine, paraît-il, est le seul à résider au Kremlin. Tous les autres, dont Medvedev, travaillent hors les murs. Au sein du Kremlin, trois espèces végétales dominent : le bouleau, l’épicéa et le lilas. Les bouleaux revêtent leurs feuilles claires de printemps, les épicéas ont une forme magnifique et de délicates aiguilles, le lilas est en fleurs, nous sommes là au bon moment, celui où ces végétaux remplissent au mieux leur fonction représentative. Mais que représentent-ils, exactement ? L’immensité russe, l’âme russe, la campagne russe ? Étonnamment, la plupart des plantes de jardin que l’on trouve en Russie sont issues de pépinières allemandes. Il paraît que leur qualité est inégalée. La plus grande pépinière d’Europe, Bruns, dans l’Ammerland, réalise une grande partie de son chiffre d’affaires en livrant des plantes destinées à orner les jardins d’oligarques russes. Les épicéas qui longent les murs du Kremlin (picea pungens glauca – épicéa bleu) viennent de Lorberg, dans le Brandebourg. On les change tous les vingt-cinq à trente ans afin qu’ils ne dépassent jamais le mur.

Picea pungens Glauca, © Marion Poschmann

Je ne trouve rien sur l’origine du lilas. La France a longtemps joué un rôle prédominant dans sa culture, mais au XXème siècle, Moscou est devenue un véritable bastion du lilas. On doit à Leonid Kolesnikov les variétés qui sont aujourd’hui les plus appréciées dans le monde : Krasavitsa Moskva – la Belle de Moscou. Galina Oulanova – qui tient son nom d’une prima ballerina. Polina Ossipenko – d’après une pilote d’avions de chasse. Sovietskaïa Arktika. Marschall Vassilevski. Kremlevskiye Kuranty – d’après l’horloge du Kremlin, une variété tirant sur le pourpre. Sans oublier Krasnaïa Moskva – Moscou Rouge, qui était également le nom d’un parfum à l’époque soviétique.

Krasnaja Moskwa